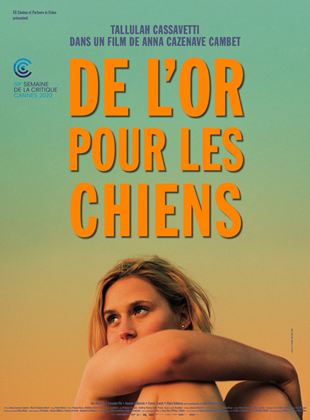

Synopsis : Fin de l’été, Esther 17 ans, termine sa saison dans les Landes. Transie d’amour pour un garçon déjà reparti, elle décide de prendre la route pour le retrouver à Paris. Des plages du sud aux murs d’une cellule religieuse, le cheminement intérieur d’une jeune fille d’aujourd’hui.

AlloCiné : Dans De l'or pour les chiens, on retient beaucoup de sensations, qui évoluent tout au long du film. Cela commence par un film assez solaire, puis, on glisse vers autre chose. Il y a comme une palette de couleurs et de sensations. Est ce que cette approche sensorielle était quelque chose de moteur dans votre projet ?

Anna Cazenave Cambet, scénariste et réalisatrice : Oui, je pense que c'est moteur. Chaque fois que j'écris, j'écris plus à travers les sensations du personnage, mais aussi du spectateur finalement, plutôt que sur une trame dramaturgique. Même si, évidemment, il faut des deux pour écrire un film. Mais je crois que oui, que le moteur premier, c'est le sentiment de la saison.

Quelle est la saison? Où est-ce que ça se tourne? Comment fait-on dialoguer des espaces? Ça m'intéresse beaucoup de travailler l'état d'un personnage en fonction des espaces qu'il traverse.

Dans le cas d'Esther (Tallulah Cassavetti) dans le film, c'est vraiment la trame du paysage qui est un support à son état intime, et cela fait résonner ce par quoi elle passe.

Par exemple, je savais que je voulais écrire sur la côte landaise et sur l'espace final où va Esther. Je voulais faire dialoguer ces deux espaces. Et c'est à partir de là que j'ai écrit la trame du voyage d'Esther dans le film.

CG Cinéma

CG Cinéma

Parlons également de la scène d'ouverture. Cette scène de sexe donne immédiatement le ton. Elle ouvre le film de façon frontale, à tous les sens du terme. Est-ce que quelque chose que vous aviez en tête dès le début ? De commencer fort, avec également ce hors champ dans le générique. Cela me permet aussi de vous interroger sur votre approche de la sexualité dans le film, et de la question du consentement sur laquelle il y a probablement beaucoup de choses à dire ?

Le film s'est toujours ouvert sur cette scène, dès les premières versions du scénario. Déjà, dans l'écriture, on sentait que ce serait quelque chose de très frontal. Très vite est venue l'idée d'être dans un plan fixe et un plan séquence quasiment. De ne ni de bouger la caméra, ni de l'approcher, surtout pas d'aller farfouiller dans les corps.

C'était aussi la possibilité de déconstruire le chemin habituel des films de "coming of age" (films passant de l'adolescence à l'âge adulte) traditionnels, à savoir le jeune personnage féminin qui va se retrouver révélée par sa sexualité à la rencontre d'un autre homme.

L'idée était de dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations de réalisateurs et aussi de comédiens et de comédiennes, n'ont pas du tout cette histoire. Nous n'avons pas du tout ce rapport à une sexualité comme ça, qui devrait être un point évènementiel de notre parcours.

La sexualité arrive plus jeune, et en tout cas sous différentes formes, très tôt dans l'adolescence. L'idée était d'écrire ce personnage d'Esther comme un personnage déjà sexué qui avait tout le reste à conquérir d'elle-même, et pas tant cette partie de sa sexualité.

C'est là que devient intéressante, pour moi, la question du consentement. Parce qu'on s'aperçoit très vite que cette fille a un certain lien avec les gens et surtout les hommes qu'elle rencontre. Mais elle n'a pas encore du tout construit ses barrières, ses limites et sa parole de consentement.

Pour moi, c'était le fond du film, de traverser avec elle ce qui allait pouvoir l'amener à se délimiter, sans aucun regard moral d'ailleurs sur la question, mais juste qu'elle puisse s'appartenir.

Vous avez vous-même mis en place une sorte de politique du consentement, pour être sûre que tout se passe en bonne intelligence sur le plateau, et afin de respecter les souhaits de vos comédiens. Je n'ai pas l'impression que ça soit une démarche très courante, et cela peut faire penser à ce qui se fait de plus en plus aux États-Unis avec les coordinateurs d'intimité...

Je suis contente que vous m'en parliez. Tallulah Cassavetti, la comédienne, a tendance elle aussi à en parler, parce que je crois que ça a été important pour elle.

Je suis passée par la Fémis. J'avais fait des courts métrages avant, et je n'avais jamais tourné de scènes de sexe. Je n'en avais jamais tourné parce que j'avais décidé que je n'avais pas l'expérience pour.

J'estimais que je n'avais pas à décider de mettre à nu des individus pour jouer avec eux sur quelque chose qui allait être bancal, et sans doute pas abouti. Donc je m'étais dit qu'il valait mieux apprendre un peu avant de me lancer la dedans parce que ce sont des humains et pas des poupées.

Et puis, j'ai abordé cette séquence de sexe exactement de la même manière : être metteur en scène. Ça donne une puissance et un ascendant, quel qu'il soit, sur les gens avec qui on travaille, qui bien souvent sont des gens portés par une volonté folle de bien faire et de faire jusqu'au bout ce qu'on va leur demander. Et un plateau, c'est un lieu de tension, de stress, de manque de temps.

Tous ces ingrédients mis ensemble sont une source de débordements terribles. Des débordements que beaucoup de réalisateurs hommes semblent nier, ou en tout cas ne trouvent aucun problème à ça. Mais moi, je n'ai jamais été fascinée par les histoires de "il a fait pleurer l'actrice, mais c'est une des plus belles séquences de son film". C'est quelque chose qui me met hors de moi parce que c'est toujours dans un dans un rapport de domination.

Je crois que ma génération, et surtout celle d'après, celle de ma comédienne, commence à déconstruire cette idée qu'on a tout droit sur une comédienne, y compris de lui faire vivre des séquences, pour l'art, de manière très violente, etc.

C'était pour me protéger, moi aussi, parce qu'en fait, j'avais envie de faire les choses avec les comédiens, de sorte que, trois mois après, six mois après, on ne puisse pas se dire il y avait des choses un peu étranges sur le moment du tournage.

C'est particulier. Ils sont comédiens, mais ce sont des gens avant tout. C'est un outil aussi pour eux que de chorégraphier ces scènes. Et de dire : "voilà la grille des choses qui va se passer. Elle est très claire. Elle est très explicite. Il n'y aura rien en dehors. Si vous faites une proposition, c'est une proposition que votre partenaire a accepté, et que moi, j'ai accepté et en aucun cas moi, j'ai le droit durant un tournage, durant le moment du stress, sous les yeux de toute une équipe, etc., de venir demander quelque chose d'autre que ce que je vous ai demandé durant des mois en amont." Donc, on a fait une liste qui était du côté de la comédienne. "Tu a le droit de toucher ça, ça et ça", et du côté du comédien, "tu as le droit de toucher ça, ça, ça, ça".

Et moi, de mon côté : "Voilà ce qui se passe pour moi dans la scène, de A à Z". Une fois que nous avons tous été d'accord, on a réitéré cette liste juste avant le tournage et on a redit : est ce qu'on est toujours d'accord : le nombril, les seins, le truc, le machin.... On s'est dit qu'on était d'accord et on a tourné la scène comme ça.

Et il n'y a rien eu de plus que ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Je suis ravie que ça se soit déroulé comme ça. Eux aussi. J'aimerais que des choses soient faites pour que ça se déroule toujours de cette manière là.

Ce que vous expliquez rappelle par exemple ce qu'on a pu lire sur Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, et la façon dont les scènes de sexe ont été abordées, à savoir dans le respect des actrices... Adèle Haenel expliquait notamment que les scènes de sexe ne sont pas inévitablement des scènes compliquées à tourner, qu'elles peuvent même être joyeuses à imaginer, si cela est fait d'une certaine façon...

Il y a une méprise qui je crois est une vraie paresse intellectuelle, et un héritage, une culture très misogyne dans ce pays.

Il y a une volonté de ne pas se reposer ces questions, et on met ça sur le dos d’une vision moraliste. En aucun cas, je ne dis que les scènes de sexe ne doivent pas aborder tous les aspects de la sexualité. Je ne suis personne pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal.

En revanche, j’estime que nulle part dans la vie, au travail, on viendrait surprendre une personne, et lui dire « tiens on va faire quelque chose qui n’était pas du tout prévu, et en plus tu le fais à poil, et en plus tu le fais avec quelqu’un que tu ne connais pas, et on a 5 minutes donc dépêche-toi ! ». Personne ne ferait ça ! Ce n’est pas parce qu’on est dans le cinéma qu’on est en dehors de la vie, qu’on est en dehors du rapport au corps, du rapport au consentement, à la légitimité, etc.

Je pense qu’il y a vraiment une méprise sur ces questions parce que dès qu’on essaye de les aborder, on est taxé d’une forme de puritanisme. Je pense que la première scène de mon film le dit : ce n’est en aucun cas pour faire des scènes mièvres de sexualité. C’est juste pour faire en sorte que les personnes qui font partie de l’équipe – comédiens comme techniciens – se sentent en sécurité, et ne soient pas violentés par ce qu’on est en train de faire.

Je me sentirais vraiment malheureuse de faire un film sur le consentement et de ne pas avoir respecté le consentement de ma comédienne par exemple. Je ne me sentirais pas très à l’aise. Mais il y en a d’autres que ça ne gêne pas !

Votre film amène d'ailleurs à s'interroger sur le "Female Gaze", le regard féminin théorisé par Iris Brey dans un livre paru l'année dernière...

J’ai tourné avant de lire le livre d’Iris Brey. Je me suis évidemment sentie liée à ce qu’elle développe dans le livre.

Je pense que cette notion n’a pas toujours été très bien comprise, mais encore une fois, pour les mêmes raisons. Tout de suite, il y a des petites pancartes qui se lèvent : « not all men », « non mais on n’est pas tous pervers ».

Ce n’est ni ce que dit Iris Brey, ni ce que j'essaye de faire. En aucun cas, je ne dis qu’il y a des sujets que seules les femmes ont le droit d’aborder. En revanche, je fais un distingo très clair entre des sujets abordés par des femmes réalisatrices dans leur sincérité, et des sujets qui servent à vendre et qui sont traités d’une manière très particulière par des personnes non concernées, et qui vont avoir un regard sur leurs personnages qui aujourd’hui me trouble beaucoup.

J’appartiens à la communauté LGBT. A l’époque où le film La Vie d'Adèle est sorti, j’étais avec une amoureuse. On avait beaucoup souffert de la Manif pour tous et de tout ce délire. J’ai vu un film où il y avait des actrices en souffrance, des scènes de sexe qui avaient leur place sur YouPorn, qui ne me nourrissaient pas, qui ne me racontaient rien de ma vie, de mon histoire.

Je ne pouvais pas m’empêcher d’y voir le regard d’un homme hétérosexuel sur deux comédiennes à qui il faisait faire des acrobaties pas possible. J’étais très mal à l’aise pendant tout le film.

Il s’agit de ça, de dire, qu’aujourd’hui le monde, tel qu’il est, fait enfin un peu de place à des femmes dans tous les domaines, et aussi doucement dans le cinéma. Forcément, les histoires qui vont être racontées vont l’être un peu différemment. Cela ne veut pas dire qu’elles seront meilleures, qu’elles seront plus fortes ou moralement plus justes.

Mais, forcément, le regard va bouger un petit peu, et je crois que par exemple, en écrivant De l’or pour les chiens, c’était important pour moi de réussir à écrire un personnage sexué, mais qui n’était ni dans la manigance, ni dans le fait de s’en servir pour s’en servir.

Ce n'était pas si évident car on écrit avec un héritage du cinéma. On a tous et toutes grandi avec un regard sur nos actrices. Quand on écrit, on a des réflexes comme ça, même quand on est un peu déconstruit. J'ai pris un plaisir particulier à essayer d'aller questionner ces réflexes. Le "Female Gaze", c'est ça, avant tout : aller questionner les réflexes de nos héritages artistiques. Venir dire pourquoi et en quoi on peut raconter nos histoires, notre histoire différemment.

Un mot sur votre comédienne, Tallulah Cassavetti dont c'est également le premier long métrage. Comment l'avez-vous repérée ?

C’était du casting sauvage. On demandait une « tape » (cassette) à des jeunes filles. On avait comme critère qu’elles aient entre 16 et 20 ans, plutôt blondes. Il n’y avait pas grand-chose de plus. On a reçu plein de cassettes de filles formidables.

J’étais ravie car j’avais vraiment envie de travailler avec quelqu’un de non professionnel. Cela m’intéressait beaucoup de travailler avec quelqu’un qui n’avait pas du tout tourné. Je ne voulais pas qu’elle soit identifiée sur un autre rôle avant.

Tallulah avait postulé, on l’a revue en « call back » (rappel) plusieurs fois. Dès son premier essai, on était un peu hypnotisés. Mais elle était très différente du rôle. Donc j’étais perturbée car j’avais une grande fascination pour ce qu’elle proposait, et en même temps, je me disais : ce n’est pas Esther. Ce n’est pas la Esther que j’ai imaginé.

Ce sont les hasards de la vie aussi, parce qu’en dehors du fait que c’était une rencontre par rapport à mon personnage, c’était une rencontre tout court. C’est une jeune femme très intelligente, très cinéphile. On a travaillé le rôle pour qu'elles se rencontrent toutes les deux.

Tallulah a fourni un travail démentiel pour venir coller au personnage. Elle était très éloignée du personnage et c’était super beau de la voir s’en emparer. On a eu de longues conversations pour qu’elle comprenne qui est Esther, et qu’elle me dise aussi ce qu’elle en pensait avec la vision de son âge.

De l'or pour les chiens est votre premier long métrage. Pouvez-vous nous parler de votre parcours. Vous êtes passée par une école de photographie, puis l'école de cinéma La Fémis...

Concernant mon parcours, j'ai eu un parcours collège-lycée assez chaotique où l'on m'avait prédit pas grand chose sur la suite. J'ai tenu jusqu'au lycée parce que mes parents voulaient que je tiennent bon. J'ai fait une école photo parce que c'était la seule chose qui m'intéressait à ce moment là.

J'aurais aussi pu aller vers les Lettres, parce que l'écrit m'a toujours intéressée. Mais je voulais sortir de l'école, surtout ne plus avoir de cours sur une table, assise. Donc, j'ai fait cette école photo et en sortant de cette école, je suis montée à Paris dans l'idée de commencer ma carrière dans la photographie. Et puis, au bout de deux ans, -j'étais très jeune et j'avais du mal avec Paris-, je me suis posé la question de reprendre mes études.

Comme je le raconte souvent - un jour, il va finir par tomber dessus-, j'ai tapé Arnaud Desplechin pour savoir ce qu'il avait fait comme parcours. Et voilà, c'était l'IDHEC (école devenue depuis La Fémis). Je ne savais pas du tout ce que c'était, ni l'IDHEC, ni la Fémis. J'ai fait le concours de la Fémis comme ça.

Souvent, quand des jeunes m'appellent pour me demander des conseils sur le concours, je me retrouve un peu dépourvue parce que la grande chance que j'ai eue, c'était de ne pas savoir l'ampleur de ce dans quoi j'allais mettre les pieds. Je ne connaissais pas la notoriété de l'école. Donc je pense que j'ai passé le concours avec beaucoup plus de détente que beaucoup. Ca m'a porté chance.

Et donc, vous avez choisi la filière réalisation. Vous aviez déjà en tête ce métier là précisément ? Ou finalement c'était la continuité la plus naturelle après l'école de photo ?

J'ai toujours beaucoup écrit. J'aurais pu tenter le concours en scénario, mais j'avais envie de mettre en scène. J'avais envie de diriger des comédiens, et d'être très vite comme ça dans le dur du plateau, d'une équipe, etc. Donc assez assez spontanément, je me suis tournée vers la section réalisation, sans non plus savoir d'ailleurs comment ça se passait à l'intérieur de l'école.

La filière scénario amène aussi à réaliser. Je savais déjà que je voulais que je voulais diriger une équipe et surtout diriger des comédiens. Donc, je l'ai tenté comme ça.

Vous avez évoqué le nom d'Arnaud Desplechin? Ce qui laisse penser que vous étiez déjà attirée par le cinéma français. Diriez-vous que vous étiez cinéphile? Et est ce que est-ce que le cinéma français est arrivé assez tôt dans votre vie?

Je n'étais pas cinéphile, au sens où on peut l'entendre de beaucoup d'élèves, notamment de la Fémis ou des facs. J'ai composé une cinéphilie assez tardive et très éclatée. J'aime voir toute la filmographie d'un metteur en scène, etc. Donc ça m'a pris du temps et ça me prend encore du temps de rattraper tous les trous de ma culture cinéphile.

En revanche, j'ai toujours eu une curiosité très éclatée. J'aime autant regarder du cinéma français que du cinéma américain. Je pense que j'avais des manques en cinéma asiatique, par exemple parce que j'y avais moins accès.

Mais je pense que, bien avant d'envisager même de faire du cinéma, j'avais un attachement pour le cinéma français, et pour le coup de tradition familiale aussi : j'ai des parents qui aimaient aller au cinéma, qui aimaient les films de Bacri, Jaoui... C'était un peu les madeleine de Proust.

Quant à Desplechin, j'ai 16 ans quand on m'offre le DVD de Comment je me suis disputé (ma vie sexuelle) et je suis en province. Je suis très, très loin du milieu qu'il dépeint. Je pense que c'est la première fois que je me dis que j'aimerais faire du cinéma un jour. Mais voilà, ce n'est pas très conscient, ce n'est pas très clair, mais je reçois ce film comme quelque chose d'immense qui m'ouvre une porte.

Pour autant, ce n'est pas du tout le cinéma que je fais aujourd'hui ou que j'essaye de faire. Mais ça a été une porte d'entrée sur le cinéma.